राजकुमार जैन, यातायात सुरक्षा मित्र

इंदौर आज देश के सबसे अनुशासित और स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। सफाई अभियान की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब नागरिक किसी उद्देश्य को अपना लेते हैं, तो परिवर्तन असंभव नहीं रहता।

यही शहर, यातायात व्यवस्था की गंभीर् चुनौती से जूझ रहा है, और इस बार समस्या सड़क या सिस्टम की कम, नागरिकों के व्यवहार की अधिक है। हर दिन इंदौर की सड़कों पर लाखों वाहन दौड़ते हैं। पुलिस, नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगातार यातायात सुधार के लिए काम कर रहे हैं।

फ्लाईओवर बन रहे हैं, सिग्नल प्रणाली सुधर रही है, स्मार्ट कैमरे लग रहे हैं, अतिक्रमण हटाने के अभियान चल रहे हैं, पार्किंग नीति बनाई जा रही है। यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चाओं की कोई कमी नहीं। हर जगह बैठकों, अभियानों और सुधार योजनाओं की गूंज है। कभी खराब सड़कों की बात होती है, कभी फ्लाईओवर या पार्किंग की, कभी सिग्नल टाइमिंग की और कभी ट्रैफिक पुलिस की कमी की। तकनीकी विशेषज्ञों की राय से लेकर राजनीतिक वादों तक, सब कुछ इस उम्मीद में किया जाता है कि शहर की सड़कें सुचारू और सुरक्षित बनें। हर पहलू पर काम हो रहा है, लेकिन नतीजे उतने प्रभावी नहीं दिखते। क्योंकि इस पूरे समीकरण में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो बार-बार छूट जाता है वह है नागरिकों का व्यवहार।

दरअसल, यातायात व्यवस्था सुधार का जिम्मा जितना सड़कों, सिग्नलों और नियमों पर टिका है, उतना ही लोगों की सोच, आदतों और अनुशासन पर भी निर्भर करता है। यह एक सच्चाई है कि हमारी 99% ऊर्जा भौतिक सुधारों पर खर्च होती है, लेकिन मानसिक और व्यवहारिक सुधार पर शायद 1% भी नहीं। जिम्मेदारी का यह असंतुलन एक बड़ी समस्या है।

हमने सड़कें चौड़ी कर लीं, लेफ्ट टर्न बना दिए, मोड़ों पर कैमरे लगा दिए, सिगनल लगा दिए, पुलिस बल बढ़ा दिया, हेलमेट और सीटबेल्ट के नियम बनाए, फिर भी जाम और दुर्घटनाएं कम क्यों नहीं हो रहीं? इसका उत्तर किसी ट्रैफिक रिपोर्ट में नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक मानसिकता में छिपा है।

आज हर नागरिक यह तो जानता है कि ट्रैफिक नियम क्या हैं, परंतु मानता कोई नहीं। सिग्नल लाल होते ही कुछ वाहन आगे बढ़ जाते हैं, “बस एक सेकंड पहले निकल लूं” की मानसिकता से। रांग साइड चलना, बिना हेलमेट, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करना अब सामान्य बात बन चुकी है। यह लापरवाही नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त व्यवहार बन गया है।सबसे खतरनाक बात यह है कि अब कोई यह मानता ही नहीं कि वह गलत कर रहा है। उलटे, जो नियमों का पालन करता है, उसे ढीला या मूर्ख कहा जाता है।

दुर्घटना होने पर हम तुरंत ट्रैफिक पुलिस, सड़क या प्रशासन को दोषी ठहरा देते हैं, सोशल मीडिया पर नाराज़गी भरे पोस्ट आते हैं, धरने, प्रदर्शन और चर्चाएं होती हैं। लेकिन शायद ही कोई यह सोचता है कि उस क्षण में गलती किसकी थी। जिस नागरिक ने गलत दिशा में गाड़ी चलाई, बिना प्रशिक्षण के लायसेंस बनवाया या अपने नाबालिग बच्चे को वाहन दे दिया, क्या उसकी जिम्मेदारी कम है? लेकिन अगर कोई यह सवाल उठा दे वास्तव में गलती किसकी थी तो लोग नाराज हो जाते हैं। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की अगर गलती है और वो गलती सामने नहीं लाई जाती है तो अन्य लोगों के भी वही गलती दोहरा कर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है।

हम गलत लायसेंस जारी करने वाले अधिकारी को तो कोसते हैं, पर उस अभिभावक की नैतिकता पर मौन रहते हैं जिसने अपनी सुविधा के लिए पहचान या पैसों के दम पर नियमों को मरोड़ा। यही सुविधाजनक चुप्पी हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन है। दिक्कत यह है कि असुरक्षित आदतें अब सामान्य व्यवहार में बदल चुकी हैं।

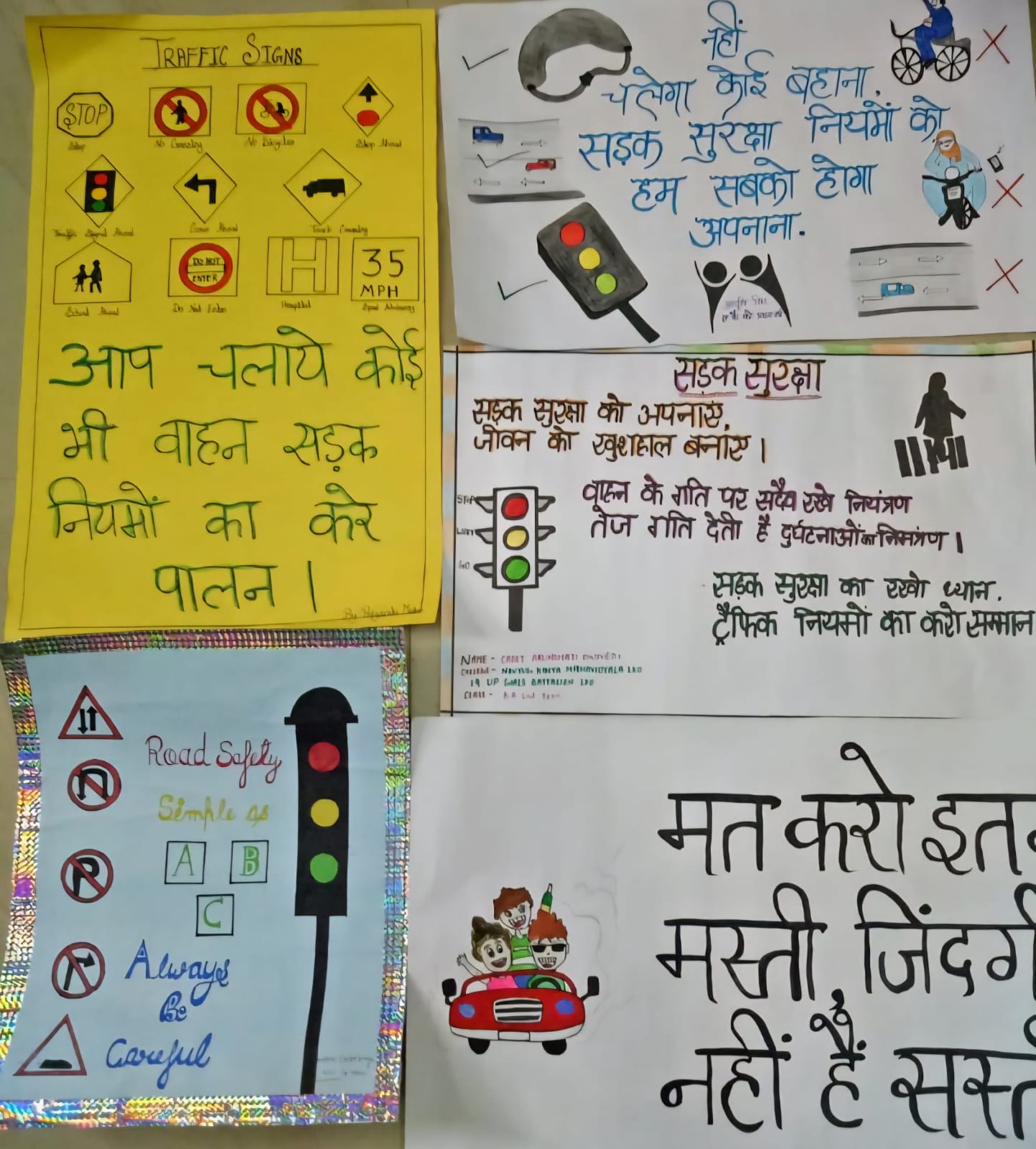

अगर हम ईमानदारी से सोचें तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने की असली शुरुआत घर के अंदर से होती है। जिस दिन हम अपने बच्चों को बताएंगे कि लाल बत्ती पार करना “चतुराई” नहीं, बल्कि “अपराध” है — उसी दिन सुधार की नींव रखी जाएगी। जिस दिन कोई नागरिक हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के भाव से पहनेगा, उसी दिन नियम पालन संस्कृति बनेगी। यातायात नियमों का पालन तभी स्वाभाविक बनेगा जब उसे समाज में आदत की तरह स्वीकार किया जाएगा, न कि भय से। इसके लिए जरूरी है कि स्कूलों में सड़क सुरक्षा को नैतिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, अभिभावक घर में भाषण की बजाय अपने स्वयं के व्यवहार से उदाहरण दें, मीडिया इस विषय पर लगातार जनजागरण करे, और समाज में उन नागरिकों का सम्मान हो जो नियमों का पालन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और पुलिस व्यवस्था अपने स्थान पर आवश्यक हैं, लेकिन यह सब तभी प्रभावी होंगे जब नागरिकों का व्यवहार जिम्मेदार बनेगा। क्योंकि सड़कें केवल डामर और कंक्रीट से नहीं बनतीं, वे नागरिकों की समझ, अनुशासन और एक-दूसरे के प्रति सम्मान से बनती हैं।

आज जरूरत है कि हम सड़क सुरक्षा को केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कार मानें। यह तभी संभव है जब हम में से हर व्यक्ति खुद को ट्रैफिक सिस्टम का हिस्सा माने, न कि दूसरों पर दोषारोपण करने में आगे । अगर हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, तो प्रभावी बदलाव लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यातायात की असली व्यवस्था सड़कों पर नहीं, हमारे भीतर बननी है और जब यह व्यवस्था भीतर से आएगी, तब ही शहर की सड़कें सचमुच सुरक्षित और अनुशासित होंगी।